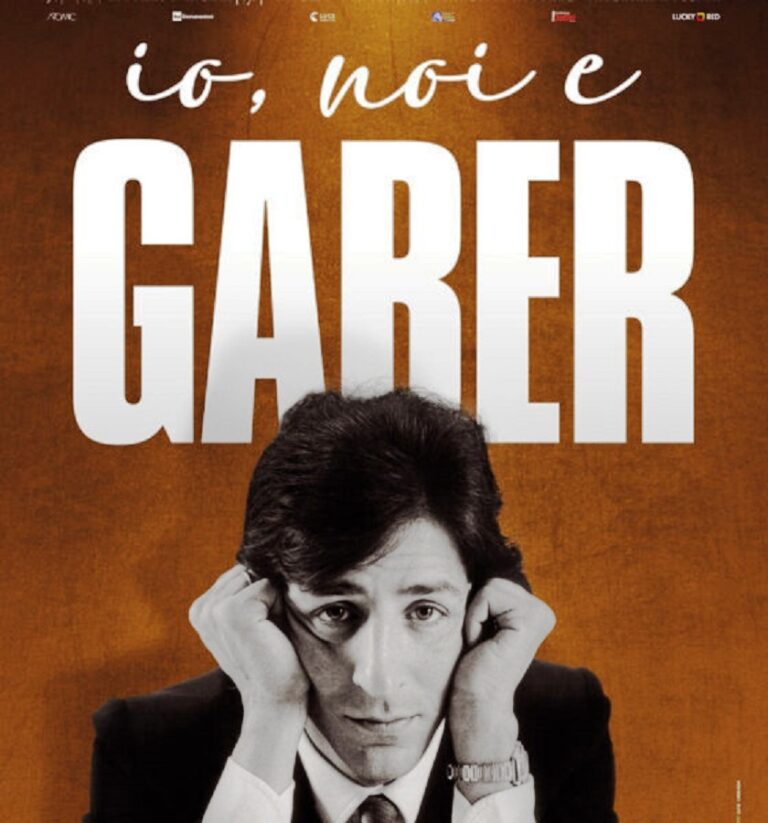

La contingenza vuole che in questi giorni ci sia capitato di vedere sia il bel documentario “Io, noi e Gaber” di Riccardo Milani che il coraggioso e meritevole spettacolo teatrale “Il profeta scorretto” di Riccardo Leonelli che è in tour nel centro Italia.

Le due opere arrivano dopo tanto silenzio sulla figura di Giorgio Gaber; di certo una delle più complesse e difficili da capire e apprezzare nella sua pienezza sia a per via della sua capacità di mostrare in prima persona, senza filtro, tutte le contraddizioni e le schizofrenie dell’uomo contemporaneo sempre in bilico fra il sociale e l’antisociale (citazione rubata ad un altro Sig. G.); sia per la quasi totale incapacità dei protagonisti odierni della scena politica e sociale italiana di fare i conti con il passato e soprattutto con le voci critiche del passato.

Questo secondo aspetto è ben mostrato nel documentario (involontariamente) da Pierluigi Bersani quando l’ex segretario del Pd esprime la sua contrarietà per le parole di “Io, se fossi Dio” (1982) rivolte ai politici di allora : “Io se fossi Dio, Naturalmente io chiuderei la bocca a tanta gente, Nel regno dei cieli non vorrei ministri, Né gente di partito tra le palle Perché la politica è schifosa e fa male alla pelle […] Dall’alto del mio trono, Vedrei che la politica è un mestiere come un altro, E vorrei dire, mi pare Platone, Che il politico è sempre meno filosofo, E sempre più coglione, È un uomo a tutto tondo, Che senza mai guardarci dentro scivola sul mondo, Che scivola sulle parole, Anche quando non sembra o non lo vuole“.

Il grigio Bersani imputa questo j’accuse a un malessere esistenziale interiore dell’artista e sostiene che Gaber non voleva proprio capire che la politica non può risolvere questo tipo di malesseri. Ci sarebbe da chiedersi cosa sia catalogabile come tale di fronte a delle accuse ben precise fatte ad ogni forza politica di quegli anni per le promesse non mantenute e per quelle tradite, ma soprattutto verrebbe da chiedersi se Bersani il pezzo l’ha ascoltato tutto, perché Gaber oltre a mettere “i puntini sulle i” su quel che pensava degli accordi fatti dai suoi ex compagni per pacificare il paese (“Io se fossi Dio, Quel Dio di cui ho bisogno come di un miraggio, C’avrei ancora il coraggio di continuare a dire, Che Aldo Moro insieme a tutta la Democrazia cristiana, è il responsabile maggiore, Di vent’anni di cancrena italiana!“; questo dopo aver specificato nello stesso pezzo ciò che pensa dei brigatisti, ovvero pazzi innominabili di cui non può parlare perché: “Di noi posso parlare perché so chi siamo, E forse facciamo più schifo che spavento, Di fronte al terrorismo o a chi si uccide c’è solo lo sgomento“) sul suo malessere esistenziale si condanna già da solo nell’ultima strofa: “Ma in fondo tutto questo è stupido, Perché logicamente, Io se fossi Dio, La Terra la vedrei piuttosto da lontano, E forse non ce la farei ad accalorarmi, In questo scontro quotidiano, Io se fossi Dio, Non mi interesserei di odio e di vendetta, E neanche di perdono, Perché la lontananza è l’unica vendetta, È l’unico perdono, E allora, Va a finire che se fossi Dio, Io mi ritirerei in campagna, Come ho fatto io.”

Ma purtroppo per Bersani questo non assolve i politicanti di allora.

Nello stesso documentario Mario Capanna, chiamato a dare il parere della sinistra extra parlamentare, sembra molto più in sintonia con l’artista; però, anche lui alla fine si perde in un bicchiere d’acqua, cadendo nella banale critica fatta a Gaber quando pubblicò Destra e Sinistra; quella di essere diventato un qualunquista. Fortuna che nello stesso documentario Luporini, co-autore della canzone, spiega con veemenza ciò che dovrebbe essere chiaro fin dalla prima strofa della canzone: “Tutti noi ce la prendiamo con la storia, Ma io dico che la colpa è nostra, È evidente che la gente è poco seria, Quando parla di sinistra o destra“. Ovvero che la canzone è la parodia di chi vede sinistra e destra nelle sciocchezze come il vestiario e non nell’economia o nella filosofia.

Il documentario si conclude in modo mesto e quasi liturgico perché lo sanno tutti, la generazione di Gaber ha perso come lui stesso dichiara in uno dei suoi ultimi album. Con buona pace di Bersani che prova a dire “Ma ce lo ricordiamo com’era prima ragazzi?”

Certo che ce lo ricordiamo, ma non è quello il punto.

Gaber anche a fine carriera continua a fare quello che ha sempre fatto negli anni precedenti: immagina il futuro, ironizza, prende in giro, provoca, spiazza sorprende, fa arrabbiare i benpensanti e i conformisti. Semplicemente lo fa con più amarezza, perché è consapevole che i tempi per il mondo nuovo non sono brevi come forse si pensava all’inizio degli anni ’60.

E allora al fatto che la sua generazione abbia perso ci può credere solo chi non lo conosce, perché “Le uniche battaglie perse sono quelle non combattute” (tanto per citare un terzo sig. G.). E questo Giorgio Gaber lo sapeva benissimo tanto è vero che nello stesso album in cui dichiara la resa, ci sono i bellissimi versi: “L’appartenenza, È un’esigenza che si avverte a poco a poco, Si fa più forte alla presenza di un nemico, Di un obiettivo o di uno scopo, È quella forza che prepara al grande salto decisivo, Che ferma i fiumi, sposta i monti con lo slancio di quei magici momenti

In cui ti senti ancora vivo, Sarei certo di cambiare la mia vita, Se potessi cominciare a dire noi”

Venendo allo spettacolo “Il profeta Scorretto” è costruito in stile perfettamente coerente con l’artista omaggiato; Leonelli ha avuto l’ottima idea di porre sul palco un doppio interprete di Gaber. Uno inconsapevole di essere morto, vestito totalmente di bianco, interpretato dallo stesso regista; e uno più smaliziato, cinico e consapevole della propria morte, interpretato da Emanuele Cordeschi Bordera.

I due si integrano alla perfezione sul palco passandosi la palla in una narrazione di monologhi e canzoni; in particolare Riccardo Leonelli è impressionante per la somiglianza nel riprodurre i tic nervosi che Gaber metteva in scena al suo uomo contemporaneo, confuso e alienato.

Oltre ai dovuti applausi e complimenti, e ovviamente a consigliare a tutti la visione di questo spettacolo, ci sentiamo di fare solo due osservazioni sulla sua costruzione.

La prima è che, per la scelta fatta dei monologhi e delle canzoni da interpretare sul palco, la figura di Giorgio Gaber che ne esce è quella di un anarchico individualista. E Gaber di certo non lo era.

Gaber era un convinto collettivista; era un persona che “credeva di poter essere libero e felice solo se lo erano anche gli altri“.

È vero che si era “ritirato in campagna” e non si riconosceva più in nessuna forza politica, ma questo era per l’appunto il suo cruccio e il suo rammarico. Gaber sferzava le forze politiche in cui aveva creduto perché avevano concordato su un obiettivo di progresso che non era quello promesso, ma che avrebbe portato solo ad un mondo con più nevrosi, schizofrenie e solitudine interiore. E la critica gaberiana era feroce verso i politici e anche verso gli intellettuali che si erano allineati.

“Libertà è partecipazione” è un passaggio obbligato del Gaber-pensiero, per quanto ripetuto e abusato ma la chiave è lì: “La libertà non è starsene su un albero e non è neanche il volo di un moscone.”

Relegare il pezzo chiave ad un accenno fatto nei bis, trascurare anche l’indimenticabile monologo “Qualcuno era comunista” che è il suo testamento politico e la monumentale, terribile e indimenticabile “Io, se fossi Dio”; è una scelta che rende l’immagine dell’artista troppo simile, a nostro giudizio, a quella di un anarchico egoista e saccente che rifiuta a prescindere qualunque tipo di attività politica collettiva.

La seconda osservazione che ci sentiamo di fare invece è doppia e totalmente soggettiva.

In primo luogo non crediamo che Gaber oggi sarebbe stato così “assolutorio” rispetto alla Chiesa Cattolica; insomma, le parole: “E vedo anche una Chiesa, Che incalza più che mai, Io vorrei che sprofondasse, Con tutti i Papi e i Giubilei” sono del 2001, periodo di piena idolatria di papa Woityla.

In secondo luogo siamo rimasti perplessi nella critica finale, feroce, al politicamente corretto odierno. Per carità, che Giorgio Gaber fosse contrario ad ogni tipo di censura è lapalissiano; tuttavia, per l’appunto, bisogna intendersi se la richiesta di usare un certo tipo di linguaggio consono ad alcune occasioni sia censura oppure una regola necessaria al civile convivere democratico.

Comprendiamo la rabbia e la frustrazione di chi, soprattutto nel settore dello spettacolo, si trova di fronte a richieste fatte da chi magari se ne frega dei diritti civili e mira ad ingraziarsi alcune categorie sociali; però non è quello di cui si parla. Se è vero che le parole sono importanti allora bisogna inquadrare anche il contesto. E in un momento storico in cui ci sono occupanti degli scranni istituzionali che si dichiarano “fieramente razzisti”, sindaci sceriffo che vorrebbero sparare ai barboni e ai clandestini, ministri che vorrebbero affogare gli immigrati in mare, no.

Scusateci, ma riteniamo che la prima necessità sia quella di diventare un paese civile, poi potremo parlare anche dell’abuso del politicamente corretto.